![]() 諏訪之瀬島の地図と地名

諏訪之瀬島の地図と地名

1 諏訪之瀬島の地図について

(1)無人島になる前の時代の地図

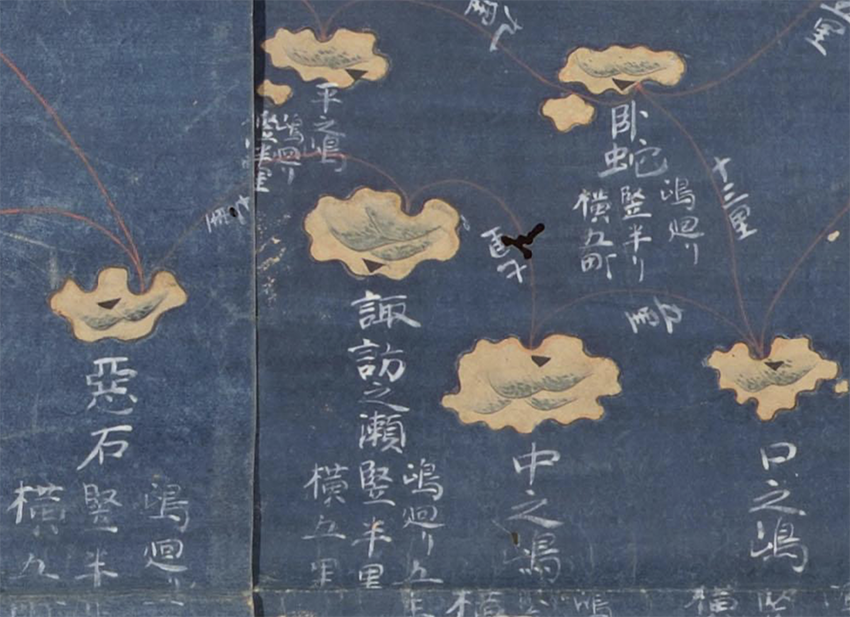

都城島津家に残されていた諸島図です。諏訪之瀬という表記は気になりますがこの頃の認識は形状より、ルート図優先ということがよくわかる絵図です。おそらく、後世に描き直した際に諏方瀬から諏訪之瀬になったものと思われます(原図は、1667年)。

都城島津家諸島図より(1667年)

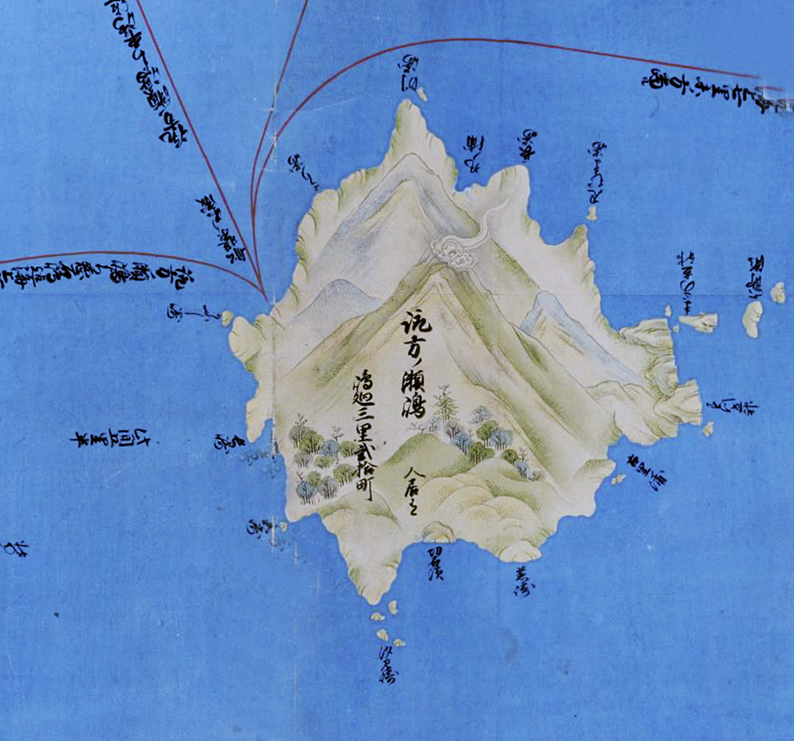

次は、元禄15年(1702年)作成の元禄国図絵(薩摩国(元禄))です。江戸幕府が全国の大名に命じて作らせた国ごとの地図のうちの薩摩藩の国絵図です。文化噴火(1813年)により無人島になったことから、以前の情報が得られず長い間空白の状態にありました。ところが、最近になって鹿児島県や東京大学、国立公文書館などがデジタルアーカイブとして公開していることが分かり、多くの情報が得られるようになりました。

この絵図は、

山頂での噴煙や作地カルデラらしき形状、作地沖に大小6つの小島(そのうちの3つに名前がついています。ということは、この島が出来てから相当な時間がかかっているのではないかと推察されます)が描かれており、何より鮮やかに描かれています。幕府に献上するという大義名分があったものと推察されますが江戸時代で最も美しい絵図となっています。島の名称が諏方ノ瀬嶋となっています。実際の形状とはやや異なりますが、正確な測量法が完成していませんのでやむを得ません。

薩摩藩にとって重要な琉球交易にこうした絵図は、後の海図と同じ役割を果たしたものと思われます。ここに描かれた港は、宮崎(現在の元浦)でもなく、長崎(大船浜)でも切石瀬(切石)でもない場所です。飲み水があって湾状の地形が見られるのは脇山下(白野の地図では根山下となっていますが、現地でスケッチした図には脇山下となっています)と考えられます。明治の初めに奄美大島から移住のための下見に来た藤井富伝一行が最初に立ち寄ったのも脇山下でした。ただ当時も住民が住んでいたのは元浦の近くで、400~500人ほどが暮らしていました。荷下ろしや飲み水の確保のためにこの港は使われたのではないかと思います。脇山下から元浦まで刳り船(小舟)を使って荷物を搬送したものと思います。当然、脇山下にも港湾の人員が配置され、居住施設もあったと考えられます。

笹森儀助の拾島状況録に次の記述があります。

「舟着場は、元浦、切石、脇山にある。(略)脇山は元来山の名であるが、そのあたり一帯をもこの名で呼ぶ。また狭くかぎって、その西部にある舟着場の地名ともなっている。前にあげた脇山下というのがこれである。海が湾入して小さな浜をなし、三町(324m)ほどにわたって白砂がつづいている。ときどき石がまじっているが、それほど多くないから、舟をつけたり引きあげたりするのに便利だ。山の方から流れてくる水があり、水量ゆたかで、しかも水質がいいので、時折内地の漁船がやってきて寄港し、臨時に舟から釜をおろして鰹節を製造することもある。また毎年沖縄県久高島の人が来て永良部鰻をとり、赤亀をつかまえその油をとるという。その久高島の人が寝起きをする板小屋がある。この港は北に面しているのであまり方角はよくないが、少し手を入れれば、北東の風のとき以外はいつでも寄港できる。この島第一の良港となるだろう。」

噴煙が上がる諏訪之瀬島を初めて描いた絵図です。

元禄国絵図(1702年)に描かれた諏訪之瀬島。作地沖に浮かぶ小島の名前が鹿児島県教育委員会作成の解説書で分かりました。みむま崎、まとの立神、六郎瀬です(青い字)。現在は消失していますが、誕生してから名前がつくほどの時間があったものと思われます。赤い字は新たに書き加えたものです。集落のある南部のあたりに、人居有という文字が見られます。

下の絵図も都城島津家に伝わる琉球諸島図の中に描かれた諏訪之瀬島です。元禄国絵図より、相当簡略化した内容となっています。

都城島津家 諸島図(1635~1666年)

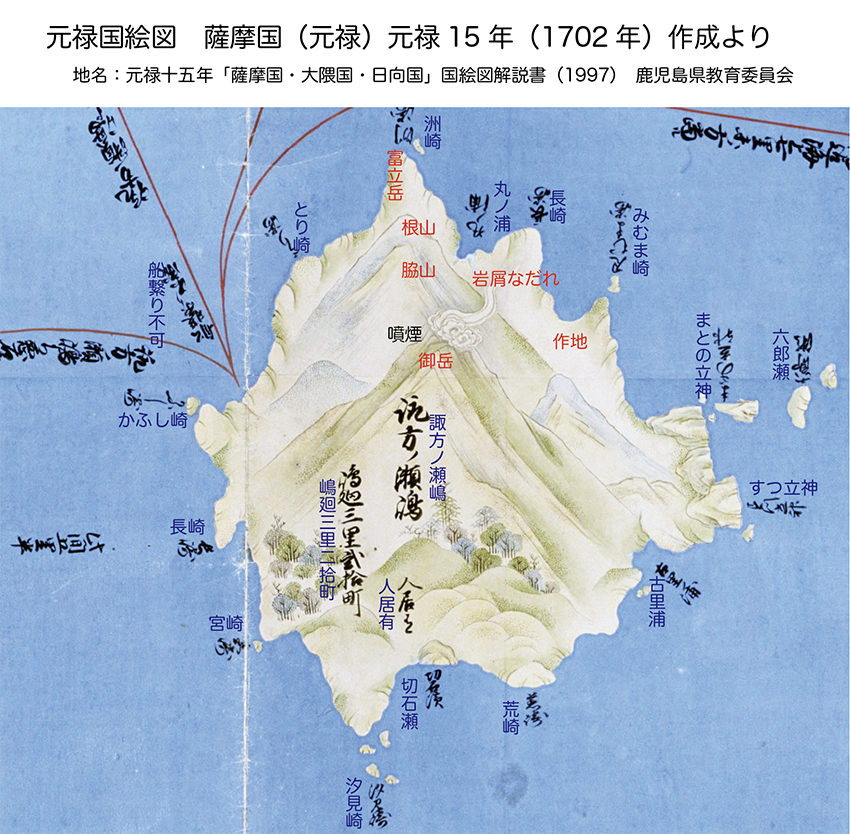

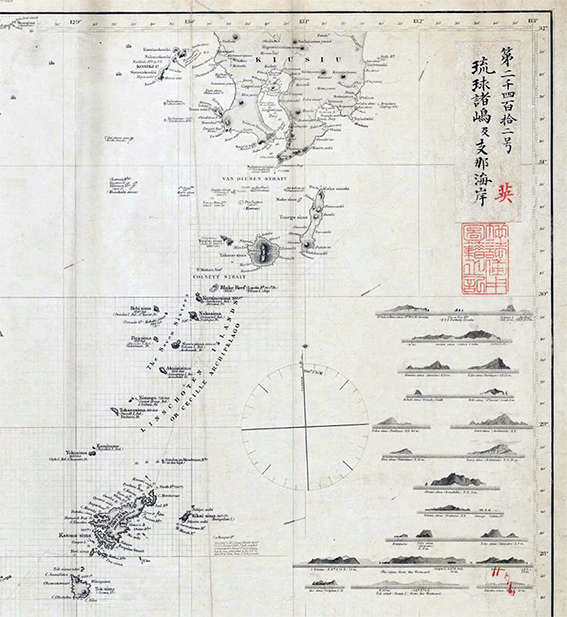

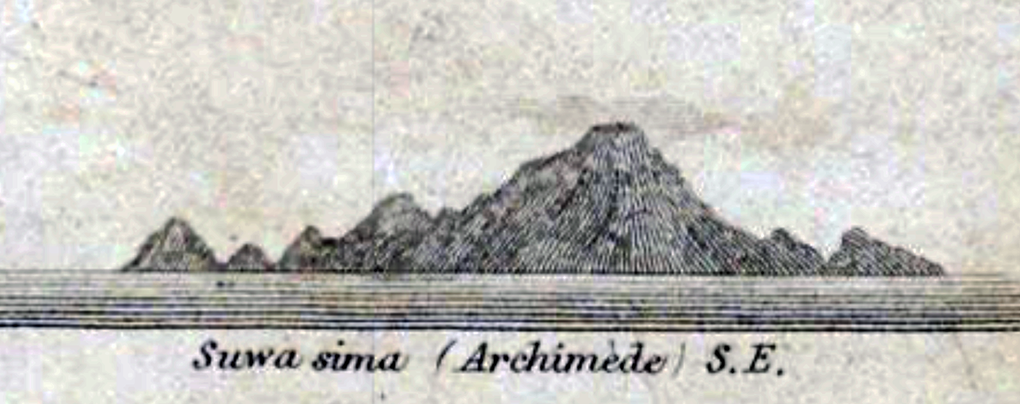

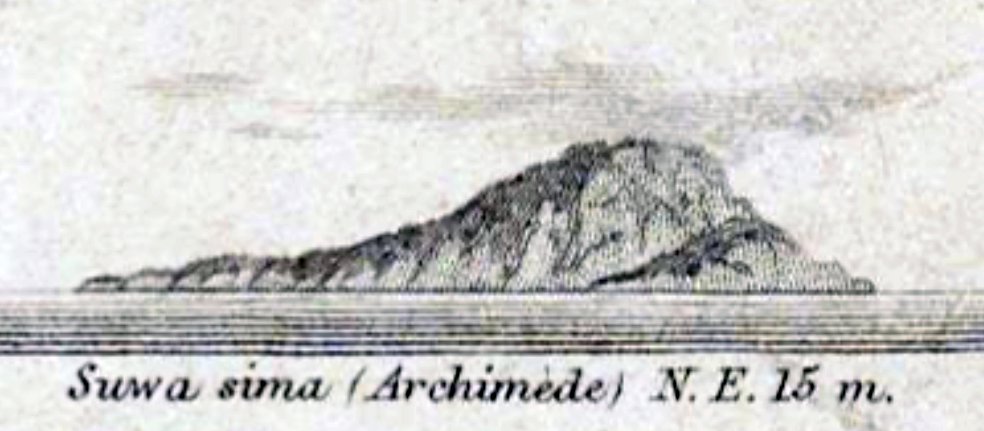

1855年(安政2年)にイギリス海軍水路部が作成した東シナ海を中心とした海図です。1885年(明治18年)に明治政府が譲り受け日本の海図として発行したものです。この中に、諏訪之瀬島が実際よりやや異なる形状で描かれています。それ以上に重要なデータがその地図内に残されています。2幅のスケッチ画です。アカズミ沖、作地沖から見たスケッチ画です。文化噴火(1813年)の約40年後のスケッチとなります。

イギリス海軍が作成した琉球諸島及支那海岸という海図 東京大学史料編纂所所蔵の正保琉球国絵図デジタルアーカイブより

アカズミ沖合から見た諏訪之瀬島(中央部が御岳火山) 作地鼻から見た御岳火山(右側が作地カルデラ)

.jpg)

火山土地条件図「諏訪之瀬島」(国土地理院)解説書より 作地鼻沖合より(2024年8月)

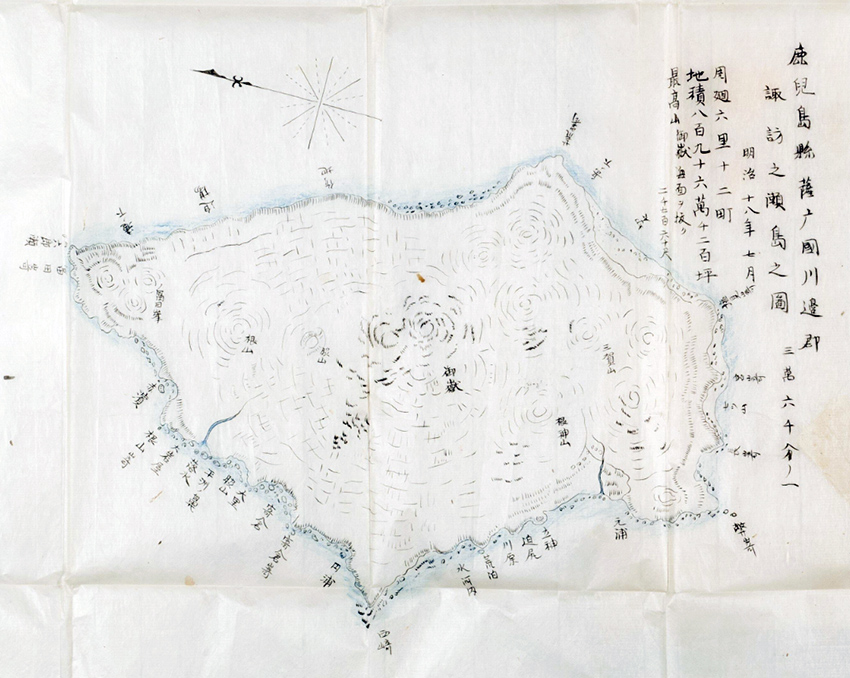

(2)諏訪之瀬島で最初の白野夏雲による地図(1884年)

鹿児島県勧業課長であった白野夏雲が、県令渡辺千秋の命により1884年(明治17年)川辺郡十島を調査し、「七島問答」「十島図譜」を著して県に報告しました。その中に自らスケッチして描いた地図が見られます(下図)。これが諏訪之瀬島としては初めての地図となります。この年の3月29日に枕崎を出航し、5月6日に奄美大島に入港するまでの39日間に及ぶ調査で生まれたものです。この当時諏訪之瀬島は1813年大噴火の影響で無人島となっており(明治16年ごろから新たな移住者が来たばかりではありましたが)、白野もあえて上陸しないで平島から同行した島司ほか船頭たちの案内で船で島を一周しました。地名については、船の中で聞き取りをしながら記入したものと思われます。

七島問答(十島村編集の現代語訳) に次のような一節があります。

『諏訪之瀬島は七十年この方住む人がないので、これを書くにあたって、真実を伝えたいと努力した。それはこの記述が、たとえつまらないものであったとしても、これが後世に残って、読む人に誤りであったなどと思われたくないので、無人島だからいいかげんな調査をした等といわれたくないのである。』

確かに実質1~1日半の、しかも船による調査でありましたので、このような記述を残したのだと思います。ただし、その観察眼は素晴らしいものがあります。諏訪之瀬島の火山活動をこれだけ科学的に、しかも現地を見ながらの報告は初めてのことです(薩摩藩の記録はありますが、役所の報告なので簡便な記述のみです)。

『その山質は目下活火山の活発なもので、その火口は脇山のうら側にあって、噴煙はいつも滔々と天をつき、それがいつも空をおおっている。東風が吹けば西に降灰があり、西風がくれば東に降灰があって、十里内外に降灰をみる。そしてその烟は、雨天の時には盛んになり、晴天の時は少ない。どこの火山も、一吐一休あるもので、休が長ければ、吐く火も又大きいものである。普通、内地の火山は、大がい噴煙は白いもので、これは休火山に近い証拠であることが知られるが、諏訪之瀬の場合はその噴煙が黒色を呈している。今から何年か経てば、やがて噴煙も白色に変わる時があろうが、その時は降灰も少なくなるであろうし、その時には本島に再び人が住めるようになることであろう。その時には、是非共、開こんをしなければならない。』(同上)

下図は、十島図譜に描かれた諏訪之瀬島の地図です。七島問答と同じ時期に報告されたものですが、やや趣が異なります。この図がおそらく元になっており、七島問答を著す際に、一部修正を加えたものと思います。下図は現地の船上でスケッチをした後に地名を入れ、上図はこれに手を加えたと推測されます。

(3)白野以降に現地調査をした二人の報告書

・赤堀廉造による「島嶼見聞録」(1885年)

鹿児島県の地租改正掛であった赤堀廉藏他22名による地押調査が、白野の調査の翌年行われました。主として地租改正に伴う現地調査のようです。その年の12月5日に復命書が提出されましたが、それが島嶼見聞録です。内容的には、七島問答とほぼ同じスタイルですが、分量は少なめです。ただし、白野は上陸をしませんでしたが、赤堀らは移住してきたばかりの島民とあって聞き取りをしています(当時の移住者は4名と書かれています)。

地図については掲載されていません。おそらく、七島問答・十島図譜を事前に見ていたものと思われます(白野も赤堀も同じ県庁職員です)

。

・笹森儀助による「拾島状況録」(1895)

大島島司であった笹森儀助が1895年4月から8月にかけて調査をした結果をまとめたものが拾島状況録です。この時はすでに白野は亡くなっていました。笹森は1892年6月より10月まで千島に赴き、翌年千島探険を発表、さらにその年琉球を訪れ南島探検を著しています。いわば明治の大探険家です。

拾島状況録には地図は掲載されていませんが、東喜望(1985)笹森儀助とトカラ列島の注釈によると、各冊とも冒頭に明治18年測量の地図の写し(墨書)を添付とあります。現在唯一再録されている、三一書房の日本庶民生活史料集成第一巻には本文のみの掲載で、地図は添付されていませんでした。最近になって、「琉球諸島及支那海岸」という名称の海図が東京大学史料編纂所よりデジタルアーカイブとして閲覧できるようになっていて、この海図(上記参照)であることが推察されます。正確には明治18年測量ではなく、イギリス海軍が1855年に測量したものを明治政府が譲り受け、1885年に日本の海図としたようです。

さらに最近になって、青森県立図書館においてデジタルアーカイブが公開され、地元出身の笹森儀助の功績が

広く知られるようになっています。拾島状況録も原文が公開され、これまで明らかになっていなかった諏訪之瀬島の地図を拝見することができるようになりました。地名も含めて、おそらく先人の白野夏雲の影響を受けていることが読み取れます。

拾島状況録(原文)に含まれる幻の地図(諏訪之瀬島之図)

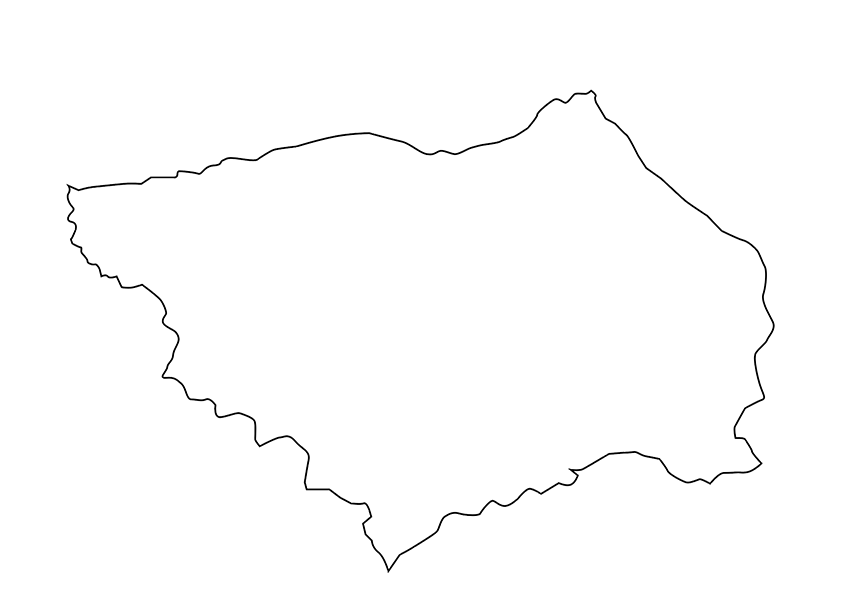

(4)白野と笹森の地図比較

左が十島図譜に描かれた白野の地図、右が拾島状況録に描かれた

笹森の地図の輪郭であるが、似ているようであまり似ていない。地名についても同様で、白野が平島の案内人から聞き取りをして記入したものと、笹森が奄美大島から移住したばかりの住民から聞いて記入したもので違いが生じている。両者の報告書の年代の違いはわずか10年ほどであるがこんなに違うのは興味深い。時代は異なるが、同じ県庁の職員とは思えないほどです。

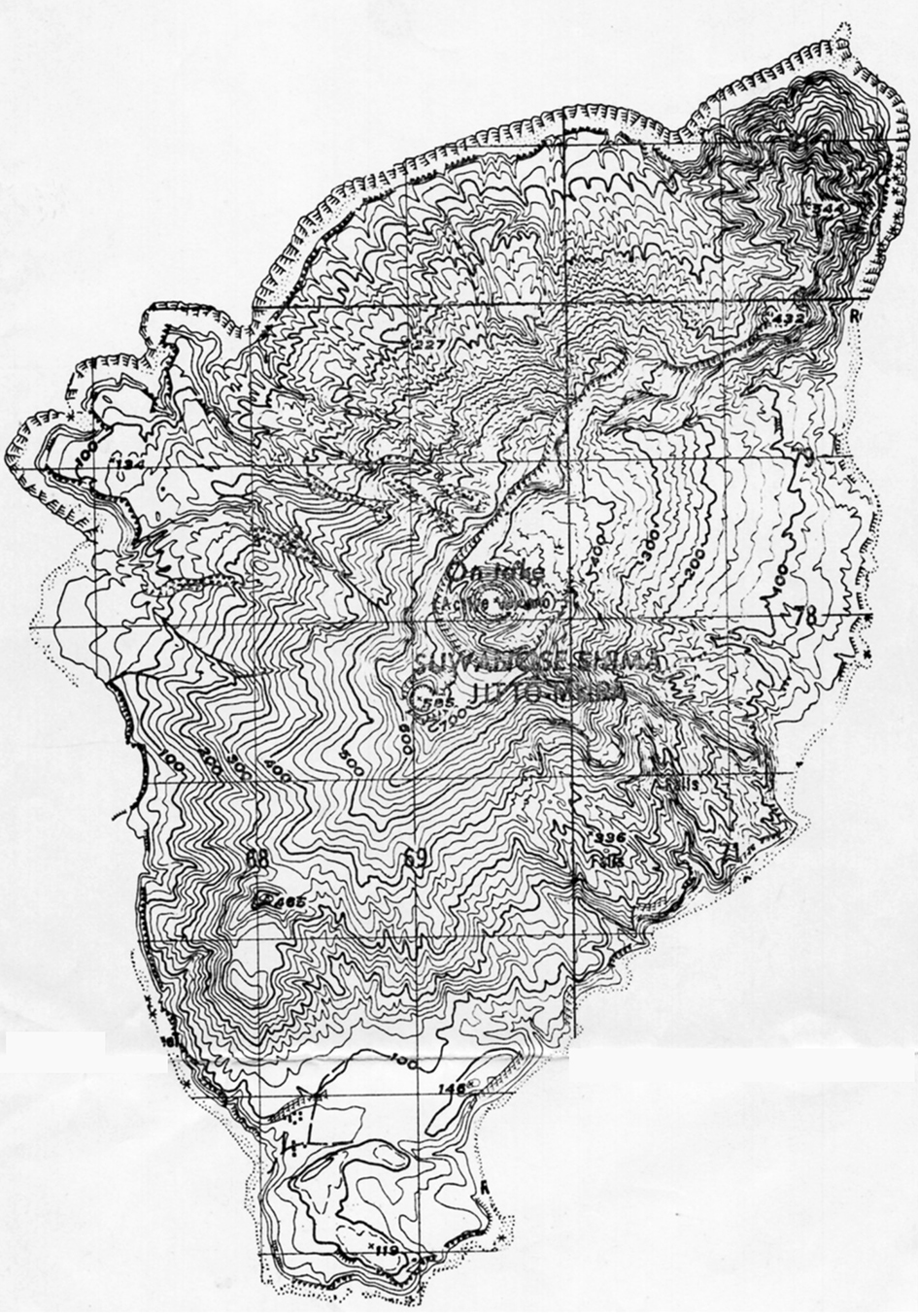

(4)米軍作成による初めての正確な地形図

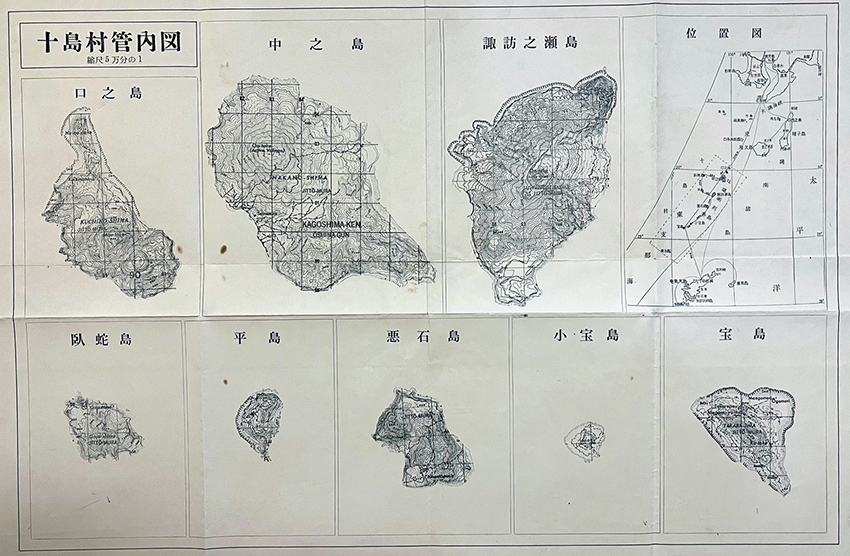

1946年、北緯30度以南は日本政府の行政権から分離させられ増田。従来の十島村である上三島(竹島・硫黄島・黒島)は三島村として日本に、下七島は十島村の名前をそのまま残し米軍の統治下に置かれました。米軍は統治に必要な各島の地形図を作成し十島村にも提供しました。よく見ると、OntakeとかJITTO MURA等の文字が記載されています。国土地理院の地形図が刊行されるまで、唯一の正確な地形図として使わさせていただきました。この地形図の元になったのが、下の空中写真です。1951年に十島村は日本に復帰しますが、国土地理院による地形図はしばらく待たなければなりませんでした。

5万分の1地形図(米軍作成) 十島村より 1946年撮影の空中写真(これらを元に地形図作成) 日本地図センターより

十島村管内図として作成(米軍による) 十島村より

(5)国土地理院による地形図作成

国土地理院の実用的な地形図である5万分の1と2万5千分の1の地形図が出たのは1972年になります。その際の地形図の名称は、諏訪瀬島でした。米軍作成の地形図からようやく国産1号が使えるということになったわけです。その後、1万分の1地形図が2006年、火山地質図(地質調査総合センター)が2013年、火山基本図・火山土地条件図が2023年となり、今やアナログとデジタルと両方使えることになったわけです。しかも、空中写真まで使えるようになり研究の幅が広がりました。

2 諏訪之瀬島の地名について

(1)諏訪之瀬島という名称がいつ頃から使われたか

上記の薩摩藩の絵図に示された名称は『諏方瀬(島)』とあります。明治に入り、鹿児島県による地租改正のための様々な調査が行われた中で地名の一部改正が行われたようです。以下の文章は、鹿児島県による「旧記雑録拾遺地誌備考二」の中の「川辺郡地誌備考下」として掲載されているものです。

『右之通郡村仮名付帳書載候、御繪圖には口島・中島・諏方瀬島と有之候処、之ノ字書加、且諏方を諏訪と書改に相成候、 』

ということで、諏訪之瀬島という名称になったようです。明治17年(1774年)に下記の白野が訪れた時にはこの名称を使っているので 、これより少し前に変更したものと思われます。

(2)白野夏雲による地名の記述

諏訪之瀬島は1813年の大噴火により無人島時代が70年ほど続きました。その結果、地名を含めて歴史そのものが消えてしまいました。ただ、避難民を受け入れたり、有数の漁場として知られていたため、周辺の島びとが地名等については記憶していました。新しい住民が奄美大島からやって来た際に、生活に必要な、様々な情報を伝えたものと思います。

七島問答の地名に関する記述は以下のとおりです。

「諏訪之瀬島という呼称がどうして起ったのか判らない。又語源的に見ても判明しない。ただ一説に古い書物の中で”舎衛国“は本島だということである。又”諏訪之瀬“は”阿世波“の転平という説もあるが、どれも一考を要する。島の中に古い地名の残っているものがある。根神山、御岳、脇山、根山、富田峯、西崎、荒崎、潮見崎、宮崎、長崎、弊崎等であるが、本島では重要な地名である。この外に、南岳、三ノ山、岳ノ下、脇山下、根山下、洞前、硫黄崩、押出し、押出受け等であるが、、皆実際に遭遇した処で名付けたものである。後年になってもその通り呼ばれるだろうと思うので地図に詳記した。」

上に記しました白野夏雲がやって来た1884年に、諏訪之瀬島に最も近い平島から同行した平島島司や船頭さんから直接聞いて地図に記入した地名が残された意義は大きいものと考えます。大噴火の際に実体験をした二人の老婆(悪石島に避難)からの聞き取りのタイミングは絶妙でした。笹森儀助が悪石島を訪ねた時はすでに亡くなっていましたので、その孫から聞いた話を拾島状況録に残しています。

(3)赤堀廉造による地名の記述

島嶼見聞録に次の記述が見られます。「本島の名何に由を起るを知らす島の中央に御嶽あり島中第一の高峰たり其他根神山、御山、根山、富田山、西崎、荒崎、潮見崎、宮崎、長崎、弊崎、作地、赤濱、白濱、切石、元浦等あり皆本島肝要の地名とす」

白野の記述とほぼ同様のスタイルですが、作地、赤濱、白濱、切石は独自です。地図が添付されていないので、場所の確認ができない。

(4)笹森儀助による地名の記述

拾島状況録に次の記述が見られます。

「この島の地名を列記してみると、元浦、温泉浜、川原、大船浜、赤崩、水川、西崎、円浜、折倉、崎脇、山下(小浜橋の尻角、岩屋、大岩屋、落水根、山﨑などの小さな名称もある)。富田崎、白水の滝、作地浜、荒崎(作地の山鼻ともいう)、切石、潮見崎、宮崎、七ツ穴、長崎、弊崎などである。」

(5)現在の地形図に合わせた地名

白野夏雲が七島問答・十島図譜に記入した地名を現在の地図に重ねると左の地図のようになります。右の地図の地名は私が最初に訪れた時に当時の区長さんから聞き取りをして記入したものです。85年間のギャップはありますが、細かいところでは微妙に異なります。

(6)国土地理院による地名の記載

国土地理院が発行した諏訪之瀬島が登場する最初の地図は、1965年の20万分の1地勢図です。地名を見ると九つのうち七つが誤っています。おそらく現地調査をせず記入したものと思われます。正確な地名は、洲崎→富立崎(鼻)、ミムマ崎→作地、吉里浦→切石、切石浜→長瀬、長崎→大船浜、トリ崎→西崎(酉と西を間違えたか)、富立御岳→御岳となります(最新の地勢図では訂正済みです)。面白いのは長崎という古い地名が記載されていることです。これは薩摩藩の絵図にある名称と同じで、しかも位置も正確です。

火山基本図が2006年に発行されましたが、右下の図はその中にある5万分の1の火山地形特性図です。ここに記載されている地名はほぼ現在発行しているすべての地形図と同様です。ただ1箇所、根上岳の位置が異なります。実際には上の地図(1969年)に記入されている場所です。

20万分の1地形図(1965年) 5万分の1火山地形特性図(2006年) 火山基本図より抜粋